| 当前位置: | JN江南·(中国)集团 | > 资讯中心 > 一线动态 > 机电公司 > 公司要闻 |

地铁施工叉车安全管控新范式:"三位一体"智能体系构筑生命防线 | ||||||

| ||||||

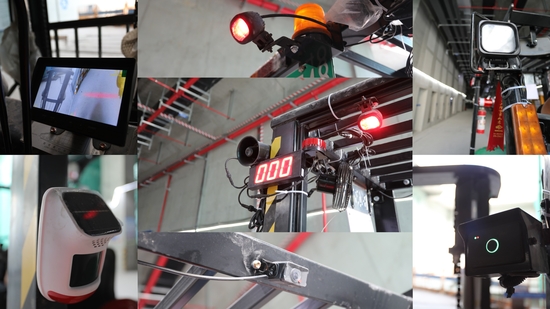

在地铁站后装修工程的复杂施工环境中,叉车作为材料运输的核心设备,其作业安全直接影响施工人员生命安全和工程进度。穗莞深城轨机电项目针对传统叉车作业存在的视野盲区、交互风险和资质管理难题,创新构建"视野增强—风险预警—人员准入"三位一体安全体系,通过可视化设备升级、智能预警装置和生物识别技术融合应用,实现了叉车作业由经验驱动向数据驱动的安全转型,为公司地铁站后装饰装修注入安全管理新动力。 多维感知系统:构筑可视化安全防线 通过多维度影像系统重构叉车作业视野:前门架配置的高清广角摄像头可实时捕捉5米范围内的动态障碍物,在搬运大型预制构件时,操作员通过双画面显示屏精准把控货叉定位误差,使碰撞事故率大幅下降;尾部集成倒车影像与边界警示系统,采用红色光带投影技术勾勒车身轮廓,配合智能语音提示,形成“视觉观察+光带警示+语音提醒”三重保护。 智能预警矩阵:打造分级响应机制 后轮离地报警:拧紧防倾覆“安全阀”。在叉车底盘加装倾角感应装置,当车辆因超载、急刹等原因导致后轮离地或车身倾斜时,驾驶舱立即触发 “声光双报警”:仪表盘红灯闪烁,蜂鸣器发出急促警报,同时显示屏弹出“车辆失衡,立即落叉”提示。该装置让司机在操作中实时感知车辆稳定性,变“经验判断”为“精准预警”。 区域入侵报警:划定2米安全 “警戒线”。车身四周部署感应装置,构建半径 2米的安全监测区域。当人员或移动设备进入该范围,操作室内的报警灯闪烁并伴随连续蜂鸣声,提醒司机减速;外部边界灯同步亮起,向周边人员示警。在装修材料堆放区等人员密集区域,该系统日均预警30余次,尤其在拐角、柱体后方等视线盲区,有效避免了人员与叉车的意外接触,让“车动人让、人动车停” 成为施工现场的安全共识。 生物识别技术:严控人员准入,让操作更 “管得住” 双生物特征验证严防无证操作。叉车驾驶舱设置人脸与指纹双重生物识别系统,构建操作准入安全屏障。操作人员需先通过核对持证人员身份,比对项目部备案信息,确认所持特种作业证件在有效期内,随后进行人脸识别和指纹信息匹配,验证通过且人证信息一致时,方可启动车辆。系统与项目部人员信息实时同步,一旦检测到证件过期、无证人员尝试操作或人证信息不符,立即自动锁车并发出警示,从源头阻断“人证不符”的违规风险。通过“人脸核身份、指纹验本人”的双重验证机制,真正实现“设备有智能管控、操作需持证上岗”的严格准入管理,为叉车作业安全筑牢人员资质审核防线。 制度保障:让安全措施落地见效 为确保设备稳定运行,项目组制定“日检—周查—月评”维护制度:每日班前由司机检查摄像头清晰度、报警装置灵敏度,填写《叉车安全点检表》;每周由专业人员校准感应装置,确保监测无死角;每月根据预警记录分析高频风险点,优化施工动线和材料堆放方案。同时,将设备使用规范纳入安全技术交底,明确司机、安全员、维修员的岗位职责,形成 “人人肩上有责任,处处操作有标准” 的管理格局。 全周期培训筑牢安全意识。配套建立“岗前培训—月度复训—应急培训” 机制:新司机需通过40学时实操培训,重点掌握监控画面切换、报警装置响应处理等技能,经考核合格后方可上岗;每月结合事故案例讲解设备使用要点,如边界灯的警示范围、报警声的不同含义;每季度组织叉车失控、人员碰撞等应急培训,要求司机在30秒内完成 “识别报警—紧急制动—现场确认”标准流程,将操作规范转化为肌肉记忆。 地铁站后装修工程空间紧凑、工序复杂,叉车安全是施工安全的重要一环。项目通过 “看得见”的设备升级、“听得清”的风险预警、“管得住” 的人员管控,将叉车作业风险降到最低,实现了从“事后整改” 到 “事前预防”的转变。未来,项目将继续以问题为导向,把实用、有效的安全措施贯穿施工全过程,以“看得见、听得清、管得住”筑牢施工安全防线,为工程建设保驾护航。 | ||||||

| 【打印】 【关闭】 |